四位资深点评人的专业视角

戏剧评论家张默然:"这部短剧最成功之处在于将《列子》的玄学思想转化为可感知的舞台意象。特别是第三幕的多媒体运用,让抽象的大道至简有了具象表达,是传统故事现代表达的典范。"

第一幕:拜师之诚——戏剧冲突的巧妙设置

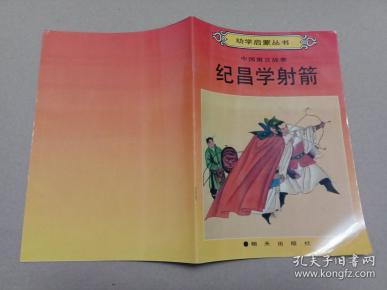

剧本开篇即以强烈的戏剧冲突抓住观众:纪昌历经千辛万苦找到神射手飞卫,却遭到冷漠拒绝。编剧在此处埋下第一个伏笔——飞卫为何要纪昌"先学不瞬",即长时间不眨眼的功夫?这一看似刁难的要求,实则是全剧第一个重要转折点。

第三幕:超越之殇——主题的升华与解构

当纪昌技艺大成,自认天下无双时,飞卫指引他去寻找更厉害的甘蝇老师。这一情节转折打破了传统"英雄旅程"叙事模式,引出关于"无射之射"的终极思考。

第二幕:见微知著——人物弧光的完美呈现

当纪昌终于达到"虽锥末倒眦而不瞬"的境界,剧本并未让他直接成为神射手,而是安排了更严苛的挑战——"视小如大,视微如著"。这一情节转折展现了编剧对原著精神的深刻理解:真正的 mastery(精通)需要层层递进的修行。

传统艺术推广人周芷若:"这部作品证明了古典智慧完全可以与现代剧场艺术完美融合。它既是对传统文化的致敬,也是一次成功的创造性转化,为其他经典改编提供了宝贵借鉴。"

文化学者李砚秋:"剧本在忠实原著精神的基础上,加入了现代人更能共鸣的存在焦虑。纪昌最终放弃弓箭的选择,实则是从有为到无为的觉悟过程,这一改编赋予古老故事新的时代意义。"

编剧导师王景明:"三幕剧结构暗合看山是山,看山不是山,看山还是山的人生三重境界。每一幕的转折都埋有伏笔而后巧妙呼应,如飞卫的隐忧在甘蝇处得到解答,展现了高超的编剧技巧。"

舞台设计亮点:剧本通过极简主义的布景——仅一桌、一椅、一盏摇曳的油灯,配合灯光渐暗的效果,突出纪昌"卧妻织机下,目承牵挺"的艰苦训练过程。观众能清晰看到演员面部肌肉的细微颤动,感受其意志与生理本能的激烈对抗。

舞台语言的创新:甘蝇"引弓虚发而兽伏鸟坠"的场景,剧本采用现代多媒体技术呈现——全幕黑暗仅留弓弦振动声,配合投影中纷纷坠落的虚拟鸟兽剪影,创造出强烈的超现实震撼效果。这种留白艺术恰如其分地表现了"至为无为"的道家思想。

象征手法运用:剧本创新性地引入"虱子"这一意象的视觉化处理——从最初几乎不可见的小点,逐渐在舞台中央放大投影,最终如车轮般清晰呈现。这一处理不仅具象化了纪昌视觉能力的提升,更隐喻认知境界的拓展。

人物关系在此幕发生微妙变化:当纪昌将虱子射穿而悬丝不断时,飞卫的反应从欣慰转为隐忧。编剧通过师徒间一段看似平常的对话,埋下关于"技艺巅峰后何去何从"的哲学思考,为第三幕的展开铺设伏笔。

台词设计上,"目不能瞬,然后可言射矣"这句反复出现的对白,通过不同语气的演绎(飞卫的严厉、纪昌的困惑、最终领悟后的坚定),成为贯穿全剧的情感线索。

结局处理上,编剧大胆改编原著:纪昌最终放弃弓箭,转而成为一位智者。这一改编引发关于"技艺终极目的是否在于技艺本身"的深层思考,使短剧从单纯的励志故事升华为存在主义哲思剧。

《纪昌学射》短剧剧本:从箭术到人生的三重境界

在中华传统文化宝库中,《列子·汤问》记载的"纪昌学射"故事以其深刻的哲理和生动的叙事流传千年。如今,这一经典被改编为短剧剧本,通过舞台艺术形式重新诠释这一关于专注、坚持与超越的永恒主题。本文将深入剖析这一短剧剧本的创作精髓,揭示其如何通过现代戏剧手法让古老智慧焕发新生。

相关问答